大島の傘踊り編

先日、ひょんな事から大島の傘踊りの練習に参加することになった。

以前から大島の傘踊りについては興味がありじっくり見てみたいとの思いもあったので渡りに船。早速練習会場である大島公民館へ。

ひょんな事というのも、私の妻は大島出身で妻の姉妹も鴨方に上の姉、金光に下の妹がいる。小中学校で大島の傘踊りを踊っているので保存会の練習に参加するように伝えて欲しいという事だった。それも前日でだめもとで伝えたが案の定予定がありダメだった。

そこで、ちょっと興味もあったので行ってみることにしたのが事の始まり。

少し大島の傘踊りについて調べてみる。

県指定 重要無形民俗文化財

伝承地:笠岡市大島地区 /保存団体:大島の傘踊り保存会

指定年月日:昭和51年3月31日

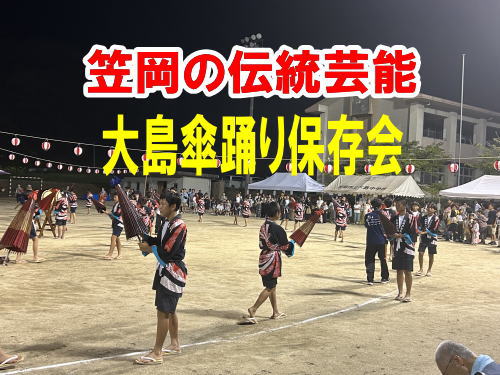

大島地区に伝わる盆踊り。新暦8月14日の夜、大島中学校の校庭で踊る。

2人1組となり、傘を刀に見立てて斬り合うように踊るのが特徴。

「大島音頭」にあわせて「出踊り」「忍び」「斬り合い」の三種類の型を順に踊る。

戦国時代に大島の領主であった細川通董(みちただ)公の百回忌墓前祭が貞享3年(1686)に行われた際、大島村から参列した遺臣たちが、武芸のはしばしを取り入れた供養踊りを奉納していたところ、たまたま夕立があり、刀の代わりに雨傘を使用して踊ったことが起源といわれる。

8月3日(日)13時30分 大島公民館

20名程度の保存会の女性陣が集まられて、太鼓に合わせて3回ほど練習をされていたのを間近で見ることが出来ました。踊りの3部構成も教えていただきました。

これで、衣装を着けて夜のスポットライトを浴びて踊ると本当に幻想的な感じでいいだろうなと想像しながら見せていただきました。

8月14日の当日も見学に行かせていただきました。

地域の伝統芸能の保存伝承の難しさ

・小中学校である程度傘踊りを習得しているにもかかわらず、その親世代が子供たちの晴れ姿を見には来るけれど、保存会として踊ることまではする意識を持ちにくいと感じた。

・これまでは、ある程度人がいたので形にはなっていたが、指導者の高齢化が著しく体力的にも形を覚えて演じることはできるが、本当に踊ることが好きで、保存会員として踊るようになるためには何が一番必要なんだろうと・・・。

・今後、大島小学校・大島中学校の学校規模適正化で学校が無くなるのではないかとの予想がされる中で、地域でどうやってこの地域の伝統芸能を保存伝承していくかは大きな課題となっている。

コメント