令和元年5月~令和2年3月31日に実施した笠岡湾干拓地における臭気調査及び対策検討業務委託報告書(公益社団法人におい・かおり環境協会)より

臭気対策の指導マニュアル

牛舎内の臭気対策について

肉牛(開放牛舎)

牛舎内の臭気は糞尿臭及びその蓄積による腐敗臭

なるべく、1か月程度を目安に清掃が必要。

乳牛(繋ぎ牛舎)

1日1回から数回牛舎は清掃されているので臭気は比較的弱い

バンクリーナーで集めた後の糞については含水率が高いので副資材と混合することや固液分離などの処理が必要

乳牛(フリーバーン牛舎)

敷料の水分量が多くなると悪臭が発生するためにこまめに清掃し含水率を下げる。

敷料に戻し堆肥を使うことで、敷料の段階から発酵が始まるので悪臭の抑制になる。

敷料を耕運機で撹拌したり、床面や壁から加圧空気を敷料に入れることで発酵を促進

乳牛(フリーストール牛舎)

糞の掻き出しは自動ですが、掻き出した糞尿については出来るだけ早期に水分調整をし、戻し堆肥を入れるなどして堆肥舎に移動する。

スクレーパーで掻きとった後に床に付着した糞尿の原因になっている。

ウインドレスの牛舎では、換気扇出口の脱臭対策や風量を最小限に抑えるなどの対策が必要。

堆肥舎の臭気対策

肉牛の堆肥舎

(現状)

肉牛の糞尿は水分が少なく発酵しやすい。発酵初期に強い臭気が出る。また、切り返し作業やエアレーション工程で強烈な悪臭が発生する。

発酵期間も3か月以上確保して、臭気のない状態で出荷することが必要。

(改善策)

良質な堆肥は堆肥化初期2週間がアンモニを主とする強い臭気を発生するので、仕切りを用意して外気への拡散を防止。ブロアーで強制排気して脱臭装置で脱臭してから外気へ放出。

一部で食品残渣を混合している農家もあり、悪臭を助長する原因となるため受け入れを中止する。

乳牛の堆肥舎

(現状)

堆肥の発酵が正常にできていない。堆肥工程を飛ばしている農家もある。

未熟な堆肥を散布・戻し堆肥として循環すれば悪臭の発生源にもなりかねない、また、発酵過程において発熱により、病原菌・寄生虫・雑草の種が残ったまま土に入れられることになる。

乳牛の糞尿は含水率が高く堆肥発酵が難しい。「適正な含水率調整」「良質な種菌の付与」が決め手。

(改善策)

市で施肥の予定を把握する仕組みを作り、影響が出そうな場合は風のない時間帯に変更するなどの方法がとれるように。

堆肥の熟成期間を十分確保して完熟状態にしてから施肥する。

熟成のためのスペースが不足している農家は、共同堆肥舎の利用を勧める。

堆肥化マニュアルに基づいて必要な容積の堆肥化スペースを確保する。

サイレージ貯蔵ヤード(バンカーサイロ)

1)現状と改善対策

乳牛の牛舎においては糞尿よりもサイレージ臭が強い。特にバンカーサイトについては専門家の意見を聞き改善が必要。

堆肥の畑への施肥その他

(現状)

未熟な堆肥を施肥すると畑の広範な面積から悪臭が立ち上り、風向きによって市街地へも悪臭をもたらす。

悪臭苦情が集中する夏場が、施肥の時期とオーバーラップするので、完熟の堆肥にして施肥が必要。

(改善対策)

市として施肥の予定を把握する仕組みを作り、影響が出そうな場合は風のない時間帯に変更するなどの方法がとれるように。

堆肥の熟成期間を十分確保して完熟状態にしてから施肥する。

熟成のためのスペースが不足している農家は、共同堆肥舎の利用を勧める。

堆肥化マニュアルに基づいて必要な容積の堆肥化スペースを確保する。

市として施肥の予定を把握する仕組みを作り、影響が出そうな場合は風のない時間帯に変更するなどの方法がとれるように。

臭気指数の測定結果

各農場からの臭気の排出レベルを自主基準として設け、各農家で基準を満たすための取組をを行う。

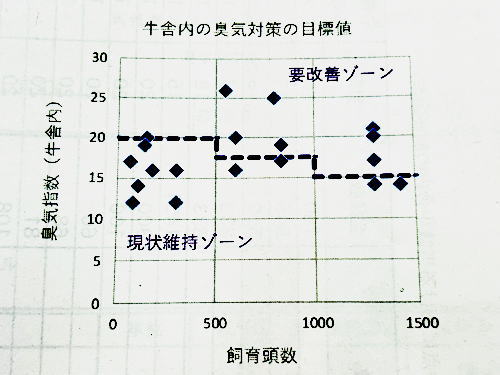

牛舎内臭気の管理目標値

500頭未満 臭気指数20未満

500~1000頭 臭気指数18未満

1000頭以上 臭気指数15未満

臭気判定の資格取得

日常的な臭気測定を行うためには笠岡市役所の職員が臭気判定の資格を取って対応することにより経費をかけずに臭気判定が可能になる。

今後について

臭気対策について、令和元年に畜産業者への立ち入り検査・ヒアリング等が1年がかりでおこなわれ、令和2年3月に報告書が出されている。これに基づいて個々の臭気対策の計画策定と検証を続けていればと感じた。

これまで、専門家を交えての調査結果があるにも関わらず、市の職員を集めてのプロジェクトチームの結成、プラン作成がどれほどの意味があったのか。そして、そのプランがバスツアーであったり、防臭シートの設置であったり。

これまでの10年以上の取組に基づいた科学的な対策が求められる時に、また振り出しに戻って一からスタートしたという感じです。

〇個々の農家の現状と課題から個別の防臭計画を作成、それに基づき専門家のアドバイス、それを実行するためのサポート、臭気指数の監視、指導等を行政が行う。そして、自前で臭気診断が出来るように資格を持った職員の採用、資格取得、プロフェショナルを育成する必要がある。

〇人員的にマンパワーが必要であれば雇用すべきである。こんな時こそ臭気対策の地域おこし協力隊の募集も視野に入れることも・・・。

〇臭気について取組実績のある大学等の連携。東京工業大学には臭気を専門とするゼミがある。

〇令和元年に関わっていた「におい・かおり研究所」が現在どの程度この臭気対策に関わっているのか?これまでつながり等を丁寧に積み上げていかないとなかなか解決に向かう問題ではない。

〇自前の堆肥舎等での良好な発酵によるにおいを抑える取組には限界はあると思うが、それも頭数の増大による負荷が多いのではないかと思う。頭数にあった施設のキャパ等の基準を明確にして、その方法についても指導できる人材が必要ではないか。ある一定の数を突破した場合必然的に許容範囲を超える場合は防臭施設等の設置義務は必要。定期的な臭気の検査による監視と指導、場合によっては公表も視野に入れて。

コメント