今から10年ほど前にある若者を紹介された。取釜宏行氏当時30歳ぐらいだったと思う。彼は当時「公営がどんな仕事をしているのかほとんど知らないけれど、高校生を相手にかなり生き生きとやっている姿はこの10年よく見ていた。今から10年ほど前にある若者を紹介された。取釜宏行氏当時30歳ぐらいだったと思う。彼は当時「公営塾」という奇妙な名前を何度も話の中に組み込んで初対面の私に熱く語ってくれた。強く印象に残っていて、それから後も FACEBOOK 等でもたびたび取り組みやイベントを見ていた。そして、最近も半年間海外留学をしていたようだ。はっきり言って彼がどんな仕事をしているのかほとんど知らないけれど、高校生を相手にかなり生き生きとやっている姿はこの10年よく見ていた。

研修の内容について

さて、笠岡市の状況を見ていると、昨年岡山県教委から笠岡工業が2年続けて新入生が定員を割ったということで高校再編の対象校になり、1年間をかけてその再編計画を作るとの発表があった。

議会でも高校再編から笠岡工業高校を外す旨の要望書(請願)を議決し、県知事・県教育長あてに提出している。笠岡商工会議所も存続の要望書を県に提出している。

そして、令和7年度にはいり、県から高校再編の指針が提示され、懇談も開かれている。その内容は、なんと!笠岡市内の高校3校を1校に再編成するという驚くべき再編成であった。

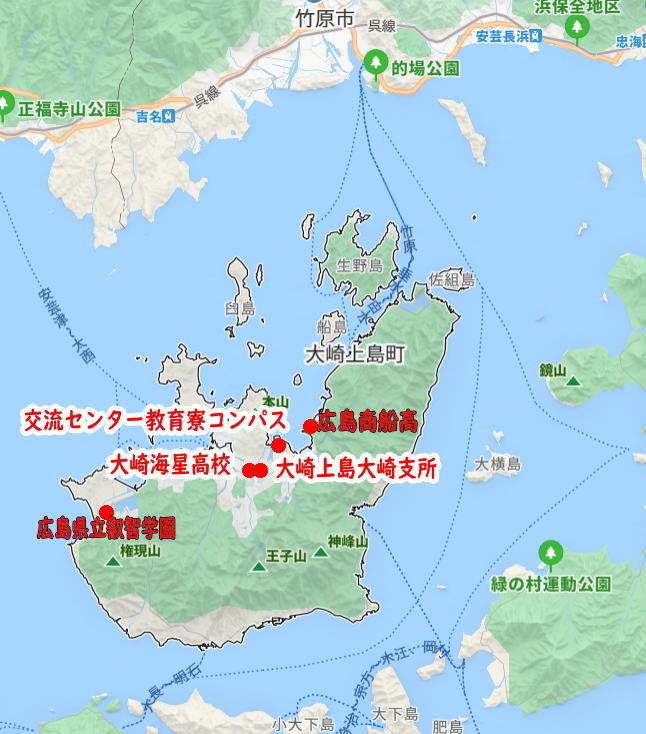

その時に、県立高校の再編に対して市町村に何ができるのか?浮かぶプランも無かったが、大崎上島の釜取氏の顔が浮かび即、アポイントメントを取ったのがこの視察の経緯となっている。

そして、取釜氏が提案してくれた内容以下のスケジュール。

【メモ】

◇25日

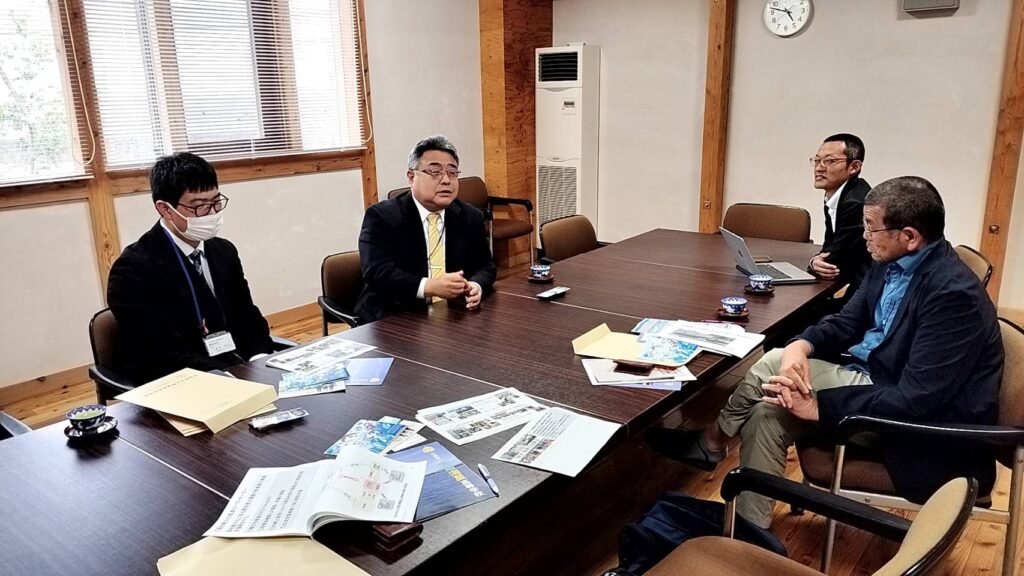

14:00-15:00 教育委員会・取釜同席・牧内同席(課長14:30から参加)

15:30- 16:30 前田校長・兼田先生

17:00-18:00 閑田議員

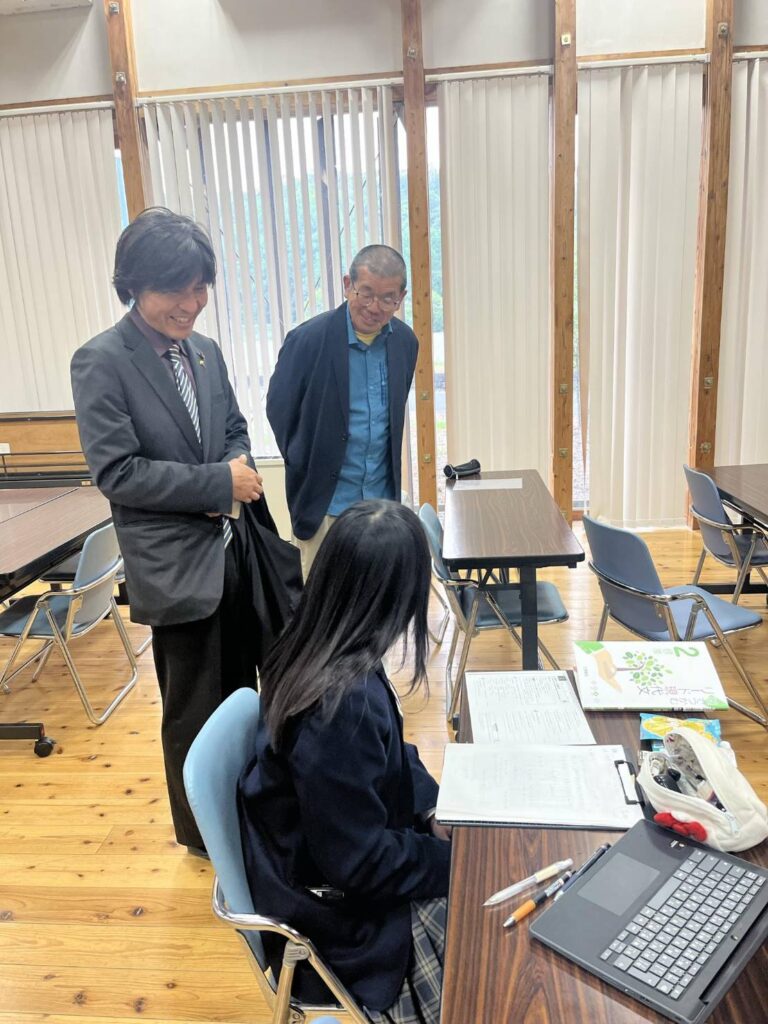

18:00-19:00 公営塾見学

19:00-19:30 ホテルチェックイン<加藤旅館>

19:30- 懇親会<ホテルから徒歩3分:まつしたや>

◇懇親会 笠岡市2名、小林PTA会長、取釜、牧内(地域おこし協力隊)、伊奈(地域おこし協力隊)の6人の予定。

◇26日

9:00- 寮見学

10:00 振り返り意見交換

みんなの笠岡で薮田議員と共に視察研修を行った。

- ミカタカフェ 元地域おこし協力隊 神田瞳氏

1杯のコーヒーでオトナが子どもたちを応援できるように、誰もが誰かのミカタになれるようにと願いをこめ「ミカタカフェ」と名づけられたカフェを高校生が運営しています。ここでは、高校生考案のオリジナル商品も販売(コーヒー・紅茶・チョコレート)2019年から地域おこし協力隊と海星高校の卒業生とミカタカフェを拠点に活動を続けている。

2021.9 コミュニティスペース

2021.11 カフェオープン

2022.8 2階学習スペース改修

2023.2 学生の居場所から多世代交流拠点

2023.6 小学生食育プログラム

2024.4 カフェ自主運営(高校生)

- 行政側の視点から

大崎上島町役場 生涯学習課 学びの島係 松永和樹氏 地域おこし協力隊 牧内和隆氏

前町長が教育の島を提唱し、積極的に行政運営を行う中で、平成26年の高校再編の基準発表により、町が本格的に高校魅力化に取り組む。→島から高校が無くなる危機感

平成26年に町長を会長とする活性化協議会を設立、町も支援を行うことを決定。

大崎海星高校の魅力化事業の3本柱

①公営塾 ②地域学 ③教育寮 行政が支援を行う環境づくり

令和7年度のこの事業へ予算:約1億円

内訳:学習交流センター6,419万円・公営塾1,997万円・高校支援1,465万円

→離島活性化事業補助金・地域おこし協力隊・集落支援員等の国の施策を活用

※町長が2年前にかわり、大幅に削減の案もあったが、事業の実績があるため予算は死守。高校のみならず小中との連携も視野に入れた教育プログラムの構築もあり、「教育の島」から「学びの島」へキャッチフレーズが変更され、町長部局から教育員会部局へ。少子化に伴い地元中学校から大崎海星高校へ就学する生徒数が減っている。しかし、令和7年度は地元中学校から海星高校へは、70%ぐらいの進学率。入学者は105名と80名をはるかに超えた素晴らしい成果です。

- 高校側の視点から

大崎海星高校 校長 前田秀幸氏・教諭 兼田侑也氏

4年目の校長先生・9年目の兼田教諭にお話を伺う。校長先生のスタンスは法令違反と危険な事以外は何でも生徒のやりたいことをやらせる。責任は校長が取るというスタンス。兼田教諭も9年目で魅力化当初からの生え抜きのスタッフ。毎年4月1日に魅力化プロジェクトに関わるメンバーと全教職員の顔合わせミーティングをはじめ毎月の魅力化全体会議毎月、神峰学舎・海星(毎週)、海星・寮(毎週)、神峰学舎・役場(毎週)、各学年「大崎上島岳」(週3回)などなどかなり密にミーティングを行い連携して事業展開を図っている。

令和7年 全校生徒105人(うち県外30人)神峰学舎(公営塾)協力隊4名、寮のハウスマスター協力隊3名、魅力化コーディネーターを配置

全国から生徒募集(平成27年度)平成30年度より地域みらい留学参画、令和5年度より地域高2留学(地域みらい留学365)に参画。

高校魅力化の3本柱(大崎上島学・公営塾・教育寮)

最後に2年目の教頭先生が合流されての話の中で、高校魅力化の事業を通じて、地域の方々と連携することで日々教員自身が切磋琢磨し自ら成長しているという実感を持っているとの話をお聞きし、これぞ本気の先生がより高い目標を持って生徒に接していることが分かる。生徒だけでなく先生自身もこの事業を楽しんで行っていることが素晴らしと思った。

課題と捉えている点については、全国からここを目指してくる意欲的な高校生と地元の中学校から進学した意欲的でない高校生との意識のギャップとどのレベルで事業を展開するかの調整は苦慮されている。

- 議会の視点から

大崎上島町議会 議長 閑田大祐氏

閑田議長は平成26年当時県議と連携しいち速く動いた立役者と言える。県との交渉の中でも、町としても魅力化推進のために全面的にサポートする。そのためには地域と連携して本気の校長を配置するように県教委と交渉するなどの対応をとったり、議長のお子さんも海星高校に在学していたのでPTA会長に押されて、PTA会長としても高校魅力化に大きな働きかけをしている。笠岡と違って一島一町なので、高校が無くなるということは生産年齢人口が流出する可能性があり、町全体の衰退につながるとの問題意識から県の施設ではあるが町が財政的・人材的にも最大限のサポートを町が行うことを議会でも推進し現在に至る。

町では少子化に伴う小中学校の生徒数の減少もあり統廃合や小中一貫教育、高校との連携など新たな課題もあり、「教育の島」から「学びの島」への転換をし、今後の動向に目が離せないところである。

- 公営塾の視点から 大崎上島地域おこし協力隊 沢田恒晟氏

大崎上島町が運営している大崎海星高校の中にある塾で平日の放課後に開塾(20時まで)全校生徒の約6割が入塾。利用料は月3000円。

教科学習のサポートの他、進路ややりたいプロジェクトの相談などもこの塾でスタッフ3名で対応している。

一般入試の他にプロジェクトの蓄積をいかして、総合選抜・学校推薦で大学に合格する生徒も多い。

OB・保護者の視点から

大崎郵便局 局長 小林弘志氏、協力隊2名

25日夜は夕食交流会をセットしていただき、地元の海星高校OBであり保護者でもある小林郵便局長さんや3名の地域おこし協力隊の方々とのお話をお聞きした。

小林局長の協力隊のメンバーへの労いの気持ち溢れるコメントに心温まる気持ちでお聞きした。この事業を通じて協力隊として優秀な若者が大崎上島に集まってくれて子どもたちに接してくれ、大きく成長していく姿に地域として親として感謝いっぱいの気持ちがあふれていた。協力隊の1名が「小林局長の話を聞いて救われたことがある」との話になり「小林局長ですら時には引きこもりになるとの話を聞いて、引きこもってもいいんだと思わせてくれたことで凄く楽になったことがある」とのことでつかず離れずのお互いの関係性、距離の持ち方などお互いの信頼関係がすごく構築されていると事業の内容の濃さを痛感するものでした。

- コンパス教育寮母の視点から

教育寮コンパス ハウススター 伊奈沙織氏

伊那さんは公営塾から今年からハウスマスターの一人として協力隊として働いている。主な仕事は、教育寮において、寮生一人ひとりのメンター的な役割を担っている。

実際に入寮している4名の高校生との話はまさしく海星高校の魅力化そのもののエッセンスを語ってくれたようだった。中学時代に引きこもりで学校に通えない、しかし自分は出来ると信じて、環境を変えるために静岡から海星高校へ。最初は人と話をするのが苦手だったが、スタッフの方が学校に行きにくい時は「休めばいいよ」と受け入れてくれる大人や友達に支えられて、最初は何でも参加しないといけないと無理をしてたが、今は、自分はこれをやりたいと思ったらわがままにやらせてもらっている。3年になって受験を意識し勉強に没頭させてもらっている。

もう一人の高校2年生は、地域と関わりたいのでこの高校を選んだ。普通の高校生はうわべだけの付き合いなのであまり相手が見えないが、ここではすぐに友達のいやなところも見えてきたりする。その中でうまく付あっていくためには素の自分を出して付き合うことが当初できなかったが今ではすべて素の自分で生活している。本当に心地よい毎日の生活が恵まれすぎている。

そんな中で、他県からここを選んできている高校生と地元の中学から進学した高校生との意識のギャップが大きいと感じており、そこが課題と捉えている。

全体の振り返り

「高校」を起点とした町づくり 取釜宏行氏

取釜氏のこれまでの動きについては詳細を認識していなかったが、高校生と地域の連携についてはかなりの成果を上げていることが目に留まっていたので、今回の笠岡市で高校再編の提案があり、笠岡市としてどう動くことが出来るのかという問題意識で今秋の視察をお願いした。県立高校の問題にどう行政として関わるか取り組みを強化するか。

まずトップが今回の高校再編についてどのスタンスでの取り組むか?

大崎上島では再編の動きがあった平成26年にすぐに町長をトップとする協議会を立ち上げて地元選出の県議等との連携で町の大きな課題として取り組んでいる。

初動の速さ、高校統廃合に問題意識をもって動いていた取釜さんの存在

→平成25年末に統廃合の指針後、3年(H26/H27/H28)施策を実施して、2年間(H29/H30)の結果を見る計5年(入学者60人)。 平成27年度より行政が高校支援

公営塾スタッフ・ハウスマスター(寮)・魅力化コーディネーター配置

大崎海星高校生徒数の推移

| 年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |

| 生徒 | 63 | 69 | 88 | 101 | 102 | 91 | 89 | 85 | 97 | 96 | 104 |

| 新入 | 20 | 31 | 39 | 36 | 36 | 25 | 38 | 25 | 36 | 36 | 34 |

| 町外 割合 | 1 5% | 7 22.5% | 14 35.9% | 13 36.1% | 21 58.3% | 15 60% | 19 50% | 13 52% | 18 50% | 18 50% | 13 50% |

見事に入学者80人2年をクリアする。県は今年から80人から60人へ基準下方修正

これら事業の全てのコーディネートをしているのが取釜氏

いち早く、海士町で行われていた岩本氏による海士島前高校の教育改革に学び、全国各地の高校魅力化に参画した実勢がある㈱PrimaPinguino との連携で大崎海星高校魅力化推進事業3つの柱①公営塾②地域学⓷教育寮の推進のために尽力され、10年の取組で町が再生。仕組み的には、公営塾・教育寮のハウスマスターすべて地域おこし協力隊制度を活用し全国から意欲のある若者を集めてスタッフとして3年間雇用。(3年という制約が課題)協力隊を終えた隊員が集落支援員の立場で高校魅力化のスタッフをすることで継続的な事業展開を図る。また、取釜氏が設立した「一般社団法人まなびのみなと」を協力隊終了後の副業的な仕事の提供を通じて継続的な「教育の島」から「学びの島」へのバージョンアップのための事業を計画的・戦略的に進めている。

今後、笠岡市においても単なる高校再編で県の方針に従うだけでなく、笠岡市としてどういった人材を世に送り出すかという大きな使命をもっての高校再編に笠岡市も積極的に関わることが必要であると再認識させられた。

暗中模索する中で、大崎上島の魅力化の取り組みから大いに学ぶことがあり、全部離島と一部離島ではすべてが当てはまるわけではないが、島が一丸になって県の高校教育へ関与し、口だけではなく、予算も年1億程度支出しているこの本気度は並大抵ではない。

議員研修会で是非取り上げて欲しい取り組みであると考える。

コメント